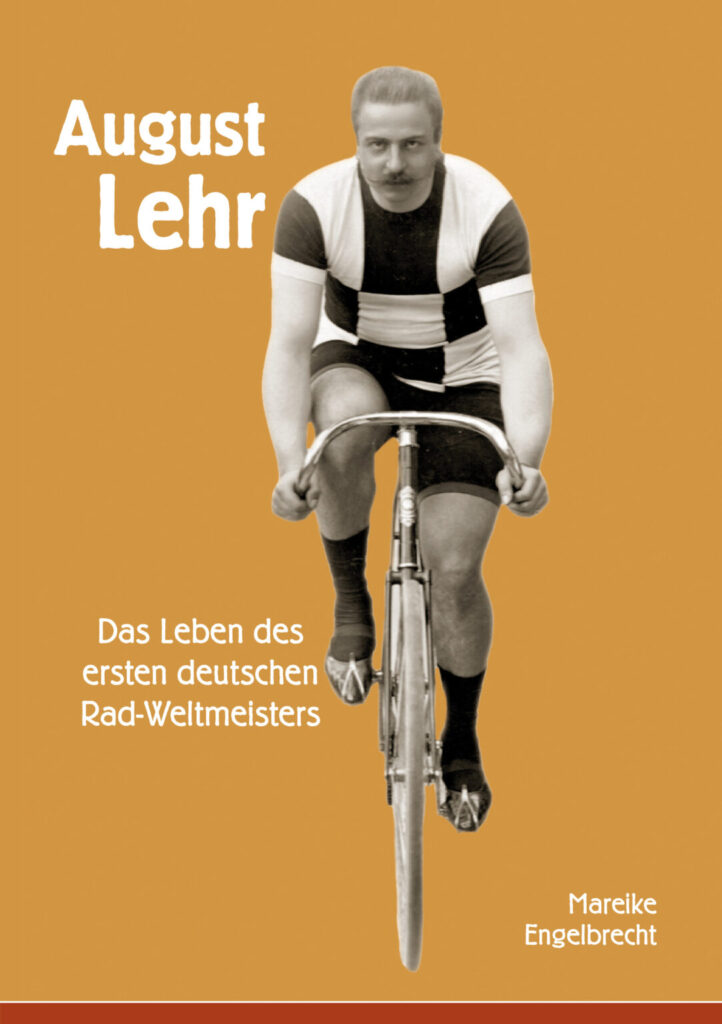

Mareike Engelbrecht: August Lehr. Das Leben des ersten deutschen Rad-Weltmeisters, Hamburg: netzwerk fahrrad/geschichte e.V., 2024 (= Velodrom. Schriften zur Fahrrad- und Radsportgeschichte; 4), ISBN 978-3-949139-16-1, 148 S., mit 86 Abbildungen, 13,80 €

Rezension von Markus Henning

Die Geschichte des Fahrradfahrens ist eine Geschichte von Kulturkämpfen. Seit jeher steht es im Spannungsfeld zwischen Liebe und Verachtung, zwischen Utopie und Status quo. Und das nicht allein in der Verkehrspolitik, sondern stets auch bei weitreichenden Fragen der Raum- und Lebensgestaltung, der Teilhabe und Gerechtigkeit.

Angesichts von Klima- und Umweltkatastrophen, von Verkehrskollaps und Sozialspaltung stehen wir vor einer neuen Ära des Pedalierens. Unter unseren Augen feiert das Fahrrad gerade den größten Durchbruch seit seiner Erfindung vor gut 200 Jahren. Im Ringen um Zukunftsfähigkeit hinterfragen immer mehr Kommunen die Privilegien des motorisierten Individualverkehrs. In der Abwehr, im Hass und in der Niedertracht, auf die sie dabei stoßen, gehen fossile Kapitalfraktionen, petromaskuline Autokultur und Neofaschismus Hand in Hand. Dieser autoritären Dreieinigkeit zum Trotz werden weltweit Radfahr-Infrastrukturen projektiert. Wie nie zuvor entstehen Wegenetze und verkehrsberuhigte Stadtquartiere, Fahrradverleihsysteme und -parkhäuser, Reparatur- und E-Bike-Ladestationen.

Was im Fahrradboom der Gegenwart aufscheint, ist mehr als eine clevere Mobilitätswende. Es ist die Renaissance einer sanften Technologie. Es ist ein Innewerden planetarer Grenzen und eine Abkehr von linearen Fortschrittsmythen.

Die Kampffelder, die in früheren Popularitätswellen eröffnet wurden, standen unter anderen Vorzeichen. Seine erste Blütezeit erlebte der Drahtesel an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert. Für ökologische Selbstbegrenzung stand er damals mitnichten. Das Gegenteil war der Fall: Im Schnittpunkt von Industrieexpansion, Vermarktung und neustrukturierter Öffentlichkeit symbolisierte das Radeln den Einbruch der Moderne ins Alltagsleben. Was seine Gegner als bedrohlichen Affront erlebten, galt den Enthusiasten als Verheißung von Ungebundenheit, Selbstbestimmung und Temporeichtum.

Aufgegriffen und publikumswirksam kultiviert wurden diese Bedeutungsgehalte im Radrennsport. Dessen wundersame Welt des Spektakels erschließt in der Rückschau Bedeutendes. Nicht allein zu Trainingslagern, Rennbahnen und Verbandsstrukturen, zu Wettkampfduellen und Rekordjagden, sondern auch zur Soziologie und Wirtschaftsdynamik des frühen Fahrradfahrens insgesamt.

Das zeigt uns jetzt ein Buch von Mareike Engelbrecht. Es ist im Hamburger netzwerk fahrrad/geschichte e.V. erschienen und trägt den Titel August Lehr. Das Leben des ersten deutschen Rad-Weltmeisters. Engelbrecht ist Radsport-Redakteurin und sie ist ausgebildete Historikerin. Das Zusammenfließen beider Passionen verleiht ihrer Studie Tiefe und Einfühlungskraft. Entlang von Werdegang und Persönlichkeit eines maßgeblichen Athleten ersteht vor unseren Augen das Panorama einer Epoche.

Wenn jemand als Pionier bezeichnet werden darf, so ist es August Lehr (1871-1921). „Schließlich war er der erste deutsche Radrennfahrer, der der internationalen Konkurrenz die Stirn bieten konnte, und er war der erste deutsche Sportsmann überhaupt, der im Auslande große Siege einfahren konnte“ (S. 21). Lehrs sympathisches Wesen, seine Fairness, seine Bescheidenheit und sein Engagement für Sozialbelange waren sprichwörtlich. Basis seines Aufstiegs und langjährige Heimat war Frankfurt am Main. Aber auch am späteren Wohnort Berlin, auf jeder Wettkampfstätte und über Ländergrenzen hinweg verkörperte Lehr das neue Rollenmodell des Superstars: Ein Gesamtkunstwerk, das die Radsportbegeisterung in die Gesellschaft hinein vermittelte. Festumzüge zu seinen Ehren versetzten öffentliche Räume in Ausnahmezustand. Jubelstürme umtosten Lehrs Zieleinfahrten: „Feste August!“ (S. 9). Kam er mal nicht als Erster an, verfiel das Publikum in „feierliche Todtenstille – selbst die Musik schwieg“ (Allgemeine Sport-Zeitung, Nr. 68 / 1892, zit. in: S. 36).

1) Karriere. Schon der 17-Jährige schlug ein wie ein Komet. 1888 holte August Lehr auf Anhieb die ersten beiden seiner insgesamt 14 Deutschen Meistertitel und kam auch international sofort auf Erfolgskurs. In seiner Königsdisziplin – dem sog. Fliegerrennen über eine Meile (1,609 km) – errang Lehr bereits ein Jahr später in London das Blaue Band von England. Dies war die höchste Radsport-Trophäe ihrer Zeit. Für Lehr war sie eine Etappe auf dem Weg zur offiziellen Weltmeisterschaft, die er 1894 in Antwerpen über dieselbe Distanz gewann. Auch über Mittel- und Langstrecken ließ er selbst stärkste Kontrahenten regelmäßig hinter sich. Nebst einer Vielzahl von Zeit- und Bahnrekorden konnte Lehr am Ende seiner elf Jahre währenden Laufbahn 276 Siege, 23 zweite und 31 dritte Plätze bilanzieren. Sein Fahrstil warf die Maximen bisheriger Renntaktik über den Haufen. Bis kurz vor Streckenende war gegenseitiges Belauern und Tempoverschleppen an der Tagesordnung. Lehrs Tollkühnheit glich einer Revolution, die in der Radsportgeschichte Spuren hinterließ. „Waren viele der frühen Flieger lediglich in der Lage, kurze Sprints zu fahren, beeindruckte der 1,78 Meter große Frankfurter zum einen mit seinem Stehvermögen und seiner ausdauernden Spurtfähigkeit und zum anderen durch seinen kraftvollen Antritt […]. Regelmäßig setzte er sich frühzeitig mit einem langen Sprint an die Spitze des Feldes, gab alles, was er konnte, um diese zu behaupten und mit Überlegenheit zu siegen“ (S. 10).

2) Fahrzeuge. Während August Lehr Triumph um Triumph einfuhr, hinkte die deutsche Fahrradindustrie dem Weltmarkt hinterher. Die Schwelle vom Luxusgut zum Massenartikel überschritt das Zweirad erst in der zweiten Hälfte der 1890er Jahre. Solange dauerte es, bis sich in einem Zuwachs von Fabrikkapazitäten auch hierzulande die Produktion hoher Stückzahlen durchsetzen konnte. Schon ein Jahrzehnt zuvor hatte Lehr das Fahren erlernt, und zwar auf einem eigenen Hochrad. Dessen Anschaffungskosten beliefen sich auf zwei Drittel dessen, was damalige Industriearbeiter als Jahreslohn erhielten. Ohne seine Herkunft aus einer gutsituierten Kaufmannsfamilie hätte sich der Weg zum Ruhm auch für einen August Lehr nicht entrollt. Entdeckt und unter die Fittiche genommen wurde er 1887 vom amtierenden Deutschen Meister im Dreiradfahren über 5.000 Meter, Louis Stein (1864-1940). Lehr selbst blieb während der ersten Jahre seiner Laufbahn dem Hochrad treu und bestritt seine Rennen fast ausschließlich in schwindelnder Höhe, mit Tretkurbelantrieb auf die Vorderachse. Erst 1893 stieg Lehr auf das noch relativ neue Niederrad um. Dank Kettenübersetzung auf die Hinterachse und Luftbereifung statt Hartgummifelgen setzte sich dieses auch außerhalb der Sportsphäre als ebenso sichere wie flinke Alternative durch. „Auf dem Niederrad sollte er schließlich genauso erfolgreich werden wie auf dem Hochrad, wenngleich ihm nachgesagt wurde, ,daß seine Leistungen auf dem Hochrad einen noch genialeren Anstrich hatten‘ als jene, die auf dem Niederrad folgen sollten …“ (S. 41; Binnenzitat aus: Sport-Tagblatt. Sport-Ausgabe des Neuen Wiener Tagblattes, Nr. 196 / 1921).

3) Rennbetrieb. Der frühe Radsport lebte von der Experimentierfreude. Vieles von dem, was uns Heutigen kurios anmutet, war Teil strategischer Suchbewegung. Es ging um Eventmarketing, um die Eroberung von Resonanzfeldern, um symbiotisches Einfädeln in Wirtschaft und Gesellschaft. Im Wettkampf mit Pferden fuhren Radfahrer gegen die Standesgewissheiten von Aristokratie und Offizierskaste an. Auch August Lehr stellte sich der Herausforderung und gewann 1888 bei Gelnhausen ein 1.500 Meter-Rennen gegen eine vierjährige Traberstute mit adligem Reiter. Im urbanen Raum wurden Publikumsmagneten auf Dauer gestellt, sobald Talentförderung, Finanzmittel und Standortpolitik zusammenflossen. Ein Beispiel war Lehrs Heimatverein, der Frankfurter Bicycle-Club (FBC). 1887 sicherte sich dieser für zehn Jahre das Exklusivrecht auf Rennveranstaltungen im vielbesuchten Palmengarten der Mainmetropole. Synergieeffekte eröffnete der internationale Messebetrieb. Noch die Pariser Exposition Universelle de 1900 hatte eine Fahrrad-WM im Programm. „Danach hatte sich der Radsport bereits so fest etabliert, dass eine Rennveranstaltung im Rahmen einer Industrieausstellung nicht mehr notwendig war und eigenständige Rennen selbst genug Zuschauer anzogen“ (S. 54 f.). Dass der Radsport ausschließlich um seiner selbst willen zu betreiben sei, war schon damals ein elitäres Dogma. In den Amateurrichtlinien der Sportverbände wirkt es bis heute fort. Um seinen Lebensunterhalt zu sichern, ging August Lehr Kooperationen mit Fahrradherstellern ein. Deswegen durfte er ab 1895 nur noch als Berufsfahrer antreten. Von den ersten Olympischen Spielen der Neuzeit, die ein Jahr später in Athen stattfanden, war er damit ausgeschlossen.

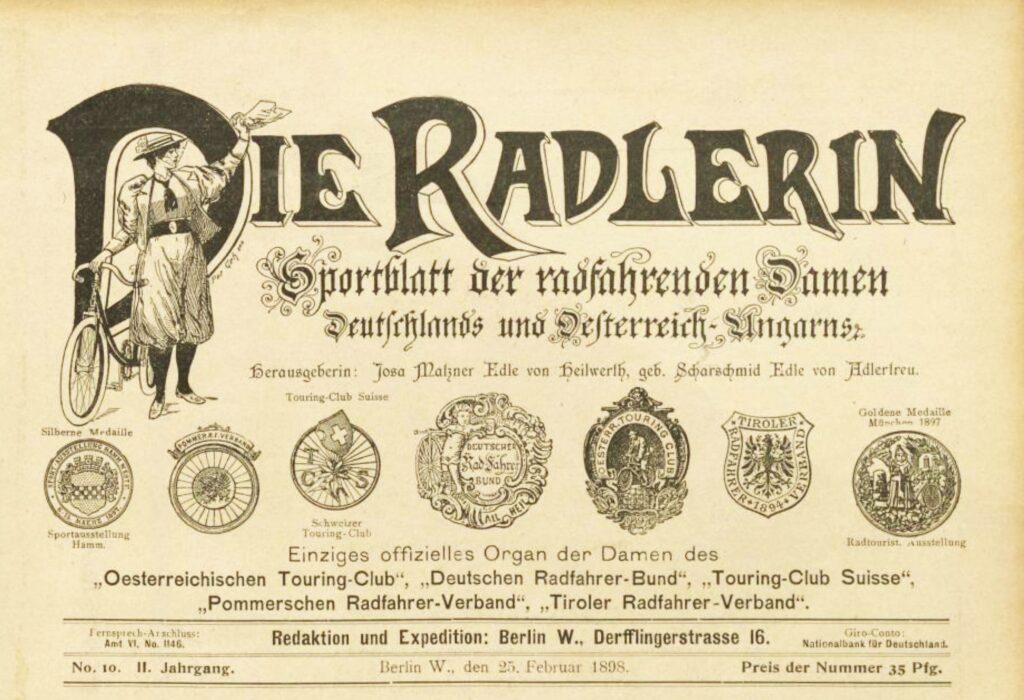

4. Gleichberechtigung. Das Fahrrad war eine feministische Freiheitsmaschine. Radelnd entschlüpften Frauen körperlichen wie räumlichen Zwängen. Entsprechend hart war der Gegenwind des Patriarchats selbst im deutschen Radsport. Für Männer wurde er seit 1869 organisiert. Das erste offizielle Damenrennen fand 21 Jahre später statt. Strukturen der Benachteiligung prägten auch den weiteren Verlauf. Für das Jahrzehnt von 1890 bis 1900 sind hierzulande ganze 34 Rennveranstaltungen für bzw. mit Frauen nachweisbar. So viele Starts absolvierte August Lehr mitunter in 12 Monaten. Zu denen, die dem weiblichen Kampf ums Mitmachen feindlich gegenüberstanden, gehörte er freilich nicht. 1897 heiratete Lehr mit Anna Steuer (1871-1925) eine der frühen Vorkämpferinnen des Frauen-Radsports. „Die gebürtige Wienerin war Mitglied im Grazer Damen-Bicycle-Club, der 1893 gegründet wurde und damit der zweite Radfahrverein im deutschsprachigen Raum nur für Frauen war. Vorsitzende des Vereins war Josa Matzner Edle von Heilwerth [1852-1925], die, nachdem sie nach Berlin übergesiedelt war, 1896 die Zeitung Die Radlerin gründete und herausgab“ (S. 92). In den von Lehr geleiteten Trainingslehrgängen hatten Rennfahrerinnen ihren gleichberechtigten Platz. Entsprechend seiner Möglichkeiten machte Lehr sich auch gegen rassistische Diskriminierung stark. Auf einer Wettkampfreise in den USA begegnete er 1898 dem afroamerikanischen Radrennfahrer Marshall Walter „Major“ Taylor (1878-1932). Obwohl Profi-Weltmeister im Sprint wurde Taylor als Schwarzer in seiner Heimat derart stark angefeindet, dass er sein Glück schließlich in Übersee suchen musste. Während seiner dritten Europa-Tournee wurde Taylor 1903 in Wien hochachtungsvoll begrüßt. Im offiziellen Empfangskomitee befand sich August Lehr.

Auf all dies und auf noch viel, viel mehr verteilt Mareike Engelbrecht ihre erzählerische Empathie. Die Kunstfertigkeit, mit der sie Fakten und Details in zusammenhängendes Wissen verwebt, lässt uns hautnah mit dabei sein. Wir durchleben Abenteuer auf zwei Reifen, folgen einem fast Vergessenen und spüren den gesellschaftlichen Umständen nach, unter denen Sportkarrieren ihren Lauf nehmen.

Mit ihrem Ansatz der Sportbiographie reiht Mareike Engelbrecht sich in einen Forschungstrend ein, dem wir in jüngster Zeit auch anderweitig Herausragendes zu verdanken haben.

Uns kommt das Grundlagenwerk von Martin Krauss in den Sinn: Dabei sein wäre alles. Wie Athletinnen und Athleten bis heute gegen Ausgrenzung kämpfen. Eine neue Geschichte des Sports (München: C.Bertelsmann, 2024).

Und wir denken an die Arbeiten zum Nachlass von Heinrich Weber (1875-1939), präsentiert von seiner Urenkelin Ulrike Henning-Hellmich auf der Webseite Der Weltchampion. Heinrich Weber war Weltmeister im Berufsringen, er war Mitbegründer und Präsident des Internationalen Ringer Verbandes (IRV), er war Schriftsteller und Weltreisender. Live gegangen ist das Webseiten-Projekt am 2. Mai 2025 zu Webers 150. Geburtstag.

Lebendigkeit sprengt gedankliche Schubladen. Dass das auch im Sport so ist, lernen wir bei Krauss und Henning-Hellmich, und wir lernen es bei Mareike Engelbrecht. Ihr August Lehr. Das Leben des ersten deutschen Rad-Weltmeisters öffnet Assoziationsräume in unsere Gegenwart hinein. Wir wünschen diesem Buch Erfolg und ein begeisterungsfähiges Publikum.