Werner Onken: Grundrisse einer Marktwirtschaft ohne Kapitalismus. 50 Fragen und Antworten, München: oekom verlag, 2025, ISBN 978-3-98726-174-9, 108 Seiten, 16,00 €

Rezension von Markus Henning

Erkennen können wir nur, worauf wir schauen. Wo das Ringen um Zukunftsfähigkeit dringlich wird, ist die Weitung von Gesichts- und Handlungsfeldern ein Gebot der Stunde.

Ungeachtet selektiver Bearbeitungsversuche schreiten Erdüberhitzung und Naturkollaps, Sozialspaltung und Neofaschismus voran und dynamisieren sich wechselseitig. Zu eingebunden sind sie in die Strukturlogiken von Kapitalismus und Staatlichkeit. Erst wenn diese Verflechtung in den Blick gerät und zum Ansatzpunkt emanzipatorischer Praktiken wird, lassen sich Entwicklungspfade entwerfen, die über die Zerstörungswut der Industriemoderne hinausweisen. Sollen die Krisen von Ökologie und Demokratie in eine vergeschwisterte Menschheit münden, die sich zum Agenten des planetaren Organismus macht, dann muss auch das Wirtschaftliche neu zusammengesetzt werden.

Höchste Zeit also, über Bausteine für ein derart fürsorgliches Weltverhältnis in den Dialog zu treten. Eine Einladung findet sich im neuen Buch von Werner Onken (geb. 1953). Es ist im Münchner oekom Verlag erschienen und trägt den Titel Grundrisse einer Marktwirtschaft ohne Kapitalismus. 50 Fragen und Antworten.[1]

Was Werner Onken uns hier präsentiert, ist die Realutopie einer egalitären Herrschaftsfreiheit, die sich in soziale und ökologische Kreisläufe einzufügen vermag. Sie wurzelt in der Ideentradition von Liberal- und Tauschsozialismus, von Freiwirtschaft und Wachstumskritik. Onken setzt ökonomische Diversität gegen Privilegien- und Machtballung. Er fordert die Dezentralisierung von Vermögen, Eigentum, Produktionsmitteln und Technologien. Und er projektiert ein Zusammenspiel von Gemeinschaftsgütern und monopolfreien Märkten: „Letztlich geht es darum, einen Übergang von der sozialen Hierarchie mit konzentriertem Kapital an der Spitze und der ihm untergeordneten besitzlosen, lohn- und gehaltsabhängigen Arbeit in eine egalitäre Gesellschaft einzuleiten. […] Zwar bleiben die arbeitsteilig wirtschaftenden Menschen dann noch gegenseitig aufeinander angewiesen, aber sie können selbstständig und unabhängig werden und sich ökonomisch auf gleicher Augenhöhe assoziieren“ (S. 43 f.).

Für diesen Epochenwechsel gibt es keine Blaupause. Zu den Schulökonomen, die alles ihrer Optik mathematischer Gleichgewichtsmodelle unterwerfen, gehört Onken nicht. Im Gegenteil: Die von ihm vorgeschlagenen Strukturreformen wollen Möglichkeitsräume öffnen. Sie verstehen sich als Anstiftung zum Weiterdenken und zur Verantwortungsübernahme für ein neues, nach vorne offenes Miteinander von Mensch und Mitwelt.

1) Teilhabe und Regeneration. Ein Kriterium, an dem sich die Reichweite von Transformationskonzepten bemisst, ist ihre Stellung zu den natürlichen Lebensgrundlagen. Wie können die Gaben der Natur von den Verheerungen kapitalistischer Indienstnahme befreit werden, ohne in Staatszentralismus und Zwangskollektivierung abzurutschen? Durch welche Einhegungen lassen sich Grund und Boden, Naturressourcen und Atmosphäre so umwidmen, dass sie nicht länger als Ausbeutungsobjekte fungieren, sondern als pfleglich zu behandelnde Gemeinschaftsgüter, die der ganzen Menschheit gehören, einschließlich künftiger Generationen? Die Vergesellschaftung mit anschließender Pachtvergabe ist nur eine der von Werner Onken aufgefächerten Optionen. Innerhalb demokratisch ausgehandelter Obergrenzen kann auch der Fortbestand von Privateigentumsrechten praktikabel sein. Entscheidend ist, dass aus unterschiedlichen Ertragspotentialen nicht länger Privilegien-Einkünfte erwachsen (Stichwort: Knappheitsrenten). Deren Abschöpfung zugunsten der Allgemeinheit birgt sozial-ökologische Potentiale. Was die Rückflüsse aus Erbbaurecht, Pacht oder Bodenwertbesteuerung angeht, wäre z.B. eine subsidiäre Verwendung für kommunale bis überregionale Infrastrukturfonds denkbar. Übergreifende Maxime muss die Einhaltung planetarer Belastungsgrenzen sein. Sie konturiert Onken als Gegenbild zu Nationalstaat und Rassismus: „Die globalen Ressourcen […] gehören deshalb in die Obhut der Vereinten Nationen. Die für die private Nutzung der Ressourcen und der Erdatmosphäre an die Vereinten Nationen zu entrichtenden Entgelte sollten von dort nach Abzug der Verwaltungskosten in gleichen Pro-Kopf-Beträgen an die gesamte Weltbevölkerung zurückverteilt werden […] – unabhängig von Herkunft, Hautfarbe und Religion. Eine solche Verbindung eines jeden Menschen mit der ganzen Erde kann die persönliche Mitverantwortung für ihre Bewahrung stärken. […] Aus heutiger Sicht sollten die Nutzungsentgelte und ihre Rückverteilung auch unbedingt im Mittelpunkt der Klimapolitik stehen, denn sie könnten einen ganz wichtigen Beitrag zur sozialen Abfederung der Transformation und auch zum mittel- und langfristigen Abbau des aus Kolonialzeiten stammenden Nord-Süd-Gegensatzes leisten“ (S. 32).

2) Vernetzung und Ausgleich. Über Boden- und Ressourcengerechtigkeit kann das Wirtschaftsleben entlang seiner materiellen und energetischen Seiten flankiert werden. Wie aber lässt sich innerhalb dieser Rahmung das Zusammenwirken der Marktteilnehmer befrieden? Auf welche Weise kann aus Verdrängungskämpfen ein kooperativer Wettbewerb entstehen? Womit lassen sich Ausbeutung und Wachstumszwang überwinden? All dies gehört zum zweiten Fragenkomplex, dem sich strukturkreatives Denken und Handeln zu stellen hat. Werner Onken sucht Antworten in einer grundlegenden Geldreform. Sie soll das allgemeine Zahlungs- und Kreditmittel von einem „[…] Motor des Turbokapitalismus […]“ (S. 36) zum verteilungsneutralen Medium der Selbstorganisation machen. Gegenüber der menschlichen Arbeit und ihren Erzeugnissen zeichnet sich das überkommene Geld zum einen durch Liquiditätsvorteile aus, zum anderen durch seine Funktion als hortbares Wertaufbewahrungsmittel. Das Zusammenspiel beider Eigenschaften macht seine Vermehrung – d.h. die Rate seines Zinsertrages – zur Bedingung und zur Schranke von Kredit, Investition, Produktion und Handel. In Gestalt von Rentabilitäts- und Steigerungsdynamiken dominiert die Akkumulationskraft des Geldes sämtliche finanz- wie realwirtschaftlichen Abläufe. Gegensteuern lässt sich durch eine periodisch anfallende Haltegebühr, die das Geld unter Angebotsdruck setzt und auf diese Weise effektiv mengensteuerbar macht. Im Bereich digitaler Kontenverwaltung ist das ohne weiteres umsetzbar. Für Bargeld bieten sich z.B. Magnetstreifen an, aus denen sich tagesaktuelle Werte auslesen lassen. Abgestimmt auf die Entwicklung des Sozialprodukts kann eine derart verstetigte Geldzirkulation den Durchschnittszinssatz auf null Prozent sinken lassen. Und sie kann Wege eröffnen zu stabil bleibender Kaufkraft. Eine komplementäre Nachhaltigkeitsvision formuliert Werner Onken auch für den Welthandel. Bei einer Art supranationalem Tauschring hätten die Mitgliedsländer Konten zu unterhalten, über die in einer neutralen Buchungswährung Import- und Exportbeziehungen bilanziert werden. Der Druck geeigneter Verrechnungsregeln (Strafgebühren für Guthaben wie für Schulden; zinslose Darlehen etc.) würde sowohl die Schuldner-, als auch die Gläubigerländer dazu drängen, ihre Leistungsbilanzen ins Gleichgewicht zu bringen. Ökonomisch schwächeren Ländern wäre damit die Möglichkeit gegeben, ihr Wirtschaftspotential behutsam und allmählich auszubauen. Begonnen werden kann in einzelnen Währungsräumen – Onken denkt an die Euro-Zone –, wobei die Aufnahme von Beitrittskandidaten an Strukturreformen ihrer Binnenökonomie zu knüpfen wäre.

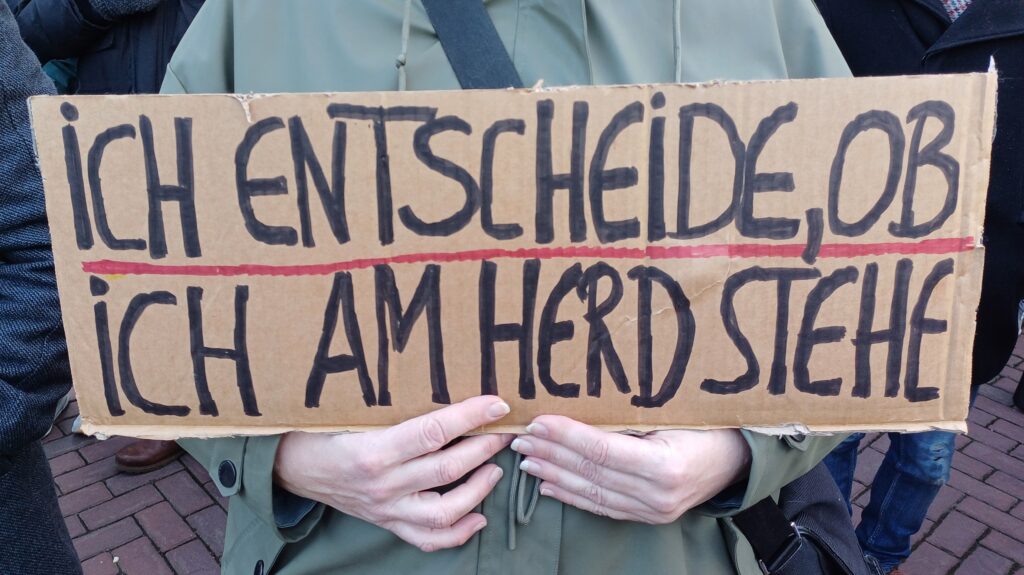

3) Arbeit und Sorge tragen. Nur als Gesamtpaket entfalten die Strukturreformen von Boden- und Ressourcenrecht, von Geld- und Währungswesen systemische Kraft. Ihr Ineinandergreifen setzt die wirtschaftliche Primärverteilung auf Gerechtigkeitsgleise. Ein emanzipatorischer Wandel, der die Weite der Gesellschaftssphären umfasst, könnte Fahrt aufnehmen. Abbau und Rückverteilung von Privilegien-Einkünften verschieben überall die Machtverhältnisse. An die Stelle von Renditemaximierung treten menschliches Maß und ökologische Einfühlungskraft. „Dadurch können die Arbeitenden nach und nach in die Lage kommen, sich mit den nicht verkonsumierten Teilen ihres vollen Arbeitsertrages entweder eigene kleinere Unternehmen aufzubauen oder sich an mittleren und größeren Unternehmen zu beteiligen und demokratisch über Produktionsziele und Arbeitsbedingungen mitzuentscheiden“ (S. 43). Im selben Maß wie der Genossenschaftsgedanke aufblüht, werden Nachbarschaftshilfe, Do-it-yourself, Reproduktions- und Care-Bereich aufgewertet. Beispielhaft plädiert Werner Onken für einen Drei-Generationen-Vertrag mit der Auszahlung umlagefinanzierter Renten nicht nur an Alte, sondern auch an Kinder und Jugendliche. „Innerhalb von Familien oder auch innerhalb anderer Lebensformen in Wohngemeinschaften und Mehrgenerationenhäusern sollten Frauen und Männer gleichermaßen in die Lage kommen, die bislang größtenteils von Frauen unentgeltlich geleistete und fortan sozial abgesicherte Familien- und Sorgearbeit nach freiem Ermessen unter sich aufzuteilen“ (S. 48). Die Gleichstellung aller Geschlechter und sexueller Identitäten wird zum Leitbild der Daseinsvorsorge. Durch ihre Entkapitalisierung bieten sich im Bildungs- und Gesundheitswesen, im Kulturbereich, in der Verkehrsinfrastruktur und bei den Kommunikationsnetzen neue Spielräume inklusiver Gestaltung. Wo Lobbyinteressen der wirtschaftlich Mächtigen regierten, können Bürgerräte, Zivilgesellschaft und solidargemeinschaftliche Selbstversorgung ihren Einfluss weiten. Gefragt sind Entschlossenheit und beharrliches Engagement. Demokratisierung der Demokratie braucht vor allem eins: Einen langen Atem! Nach Onkens Ansicht „[…] kann der Umfang der Staatstätigkeiten erst parallel zu einem Abbau der sozialen Ungleichheit und einer Verringerung ihrer sozialen und ökologischen Folgeschäden abnehmen“ (S. 52).

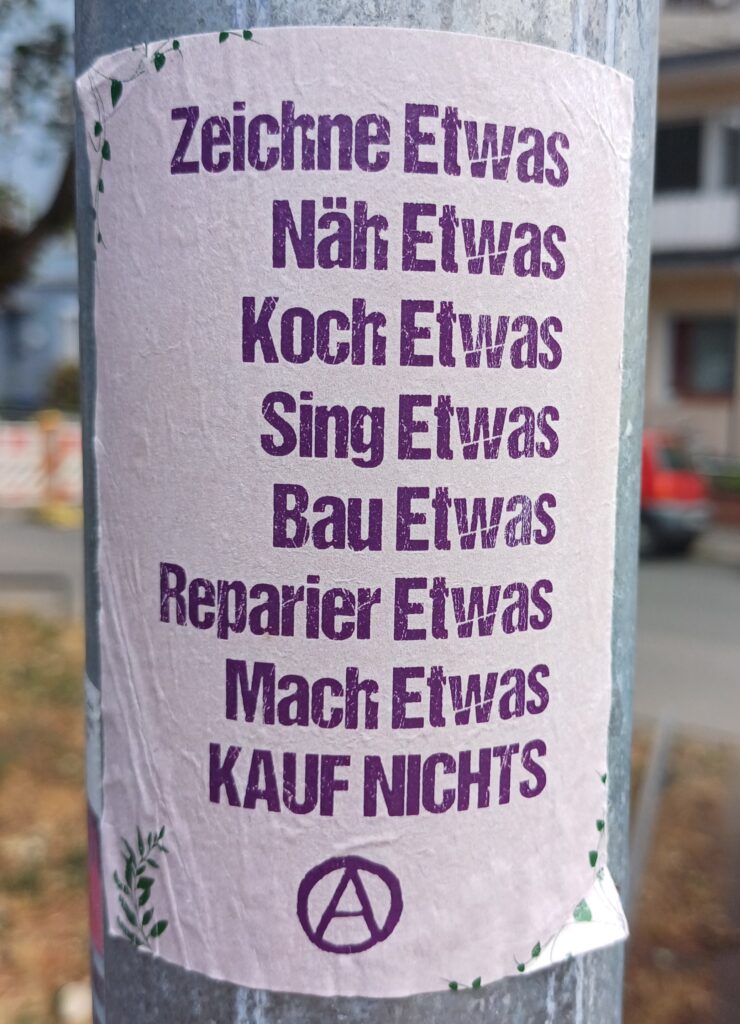

4) Wandel und Humanität. Die Gefahr des Autoritären lässt keine Zeit mehr, sich der Welt und ihren Anforderungen zu verweigern. Ausnahmslos alle Menschen sollen gleichberechtigt an den natürlichen und sozialen Lebensgrundlagen teilhaben können. Jeder Schritt in diese Richtung hat zugleich den Einfluss des Neofaschismus zurückzudrängen. Werner Onken weiß um den Ernst der Lage und begibt sich ins argumentative Handgemenge. Das tut er, indem er seine eigene Transformationsexpertise dem gegenüberstellt, was von rechtsextremen Kaderschmieden und von Parteien wie der AfD als Lösung sozialer Fragen propagiert wird. Dabei tritt zu Tage, dass die Protagonisten der Neuen Rechten mitnichten den strukturellen Kern des Ökonomischen im Blick haben, geschweige denn den Abbau daraus resultierender Machtakkumulationen. Die Versatzstücke ihres Antikapitalismus speisen sich aus Verschwörungsmythen und Sündenbock-Projektionen. Sie deuten vertikale Widersprüche um in Innen-Außen-Gegensätze. Sie zielen auf Nationalismus und völkische Hierarchie, auf Fremdenfeindlichkeit und Abschottung, auf Dominanz des Patriarchalen. Ohne die Pfade des Neoliberalismus zu verlassen, reiht sich all dies ein in den Kampf um kulturelle Hegemonie. Als Querfront-Projekt folgt die „[…] Kapitalismuskritik von rechts […]“ (S. 93) historischen Vorbildern aus Konservativer Revolution und Nationalsozialismus. Damals wie heute geht es ihr nicht um ein qualitativ neues Wirtschaftssystem, sondern um die autoritäre Formierung von Staat und Gesellschaft. Um diesem Ziel näher zu kommen, will sie Links-Rechts-Koordinaten verschieben und durch das Schüren von Angst und Verunsicherung gegen den Universalismus der Menschenrechte mobilisieren. Die Renaissance dieser Strategien führt Werner Onken vor allem zurück auf die aktuellen Entwicklungsdynamiken des Kapitalismus. In Jahrzehnten der Deregulierung haben strukturell anwachsende Kapitalkonzentrationen die Ungleichheit der Vermögen ins Extreme gesteigert. Die pyramidale Gesellschaftsspaltung wirkt wie Dünger auf dem Nährboden des Neofaschismus. Diesen Nährboden langfristig trockenzulegen, ist das eine. Ihm bereits tagespolitisch alle möglichen Quellen abzugraben, ist das andere. Vor diesem Hintergrund tritt Onken dafür ein, grundlegende Strukturreformen (Boden- und Ressourcen; Geld und Währung) zusammenfließen zu lassen mit Maßnahmen der Sekundärverteilung (Vermögensabgaben; Erbschaftssteuern etc.). Gleichzeitig basiere die Transformation auf der Selbsttätigkeit lernender Menschen, die ihre Kreativität in neue soziale Beziehungen einbringen: „[…] zum Beispiel in Form der solidarischen Landwirtschaft, von Fairtrade, Reparaturcafés und Regionalwährungen sowie Mitarbeiterunternehmen und Kooperativbetrieben. Sie alle sammeln Praxiserfahrungen und leben im Kleinen vor, wie später einmal die gesamte Wirtschaft aussehen könnte“ (S. 68).

Wirklicher Wandel kann erst Fahrt aufnehmen, wenn individuelle Daseinsgestaltungen nicht länger getrennt werden von einer nach außen verlagerten Versorgungsmaschinerie. Um einen Weg aus der Komfortzone zu bahnen, brauchen wir emanzipatorische Bündnisse.

Auf der Suche nach solchen Gefährten durchstreifte Werner Onken Generationen der Sozialreform. Unter den Wegbereitern, auf die er dabei stieß, finden sich Namen wie John Stuart Mill (1806-1873), Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865), Silvio Gesell (1862-1930), John Maynard Keynes (1883-1946) oder Ernst Friedrich Schumacher (1911-1977).

Onken hat deren Denken gesichtet und auf die Höhe unserer Zeit gebracht. Die Lektüre seiner Grundrisse einer Marktwirtschaft ohne Kapitalismus hat die Kraft, uns aufzurichten und einen neuen Anfang zu schenken. Solange solche Bücher erscheinen, können wir noch an die Zukunft glauben. Wir wünschen Autor und Verlag viel Erfolg damit.

[1] Onkens neues Buch ist angelegt als Zusammenfassung und Weiterführung seines 2022 in drei Bänden veröffentlichten Werkes Marktwirtschaft ohne Kapitalismus. Von der Akkumulation in der Wirtschaft zu ihrer Dezentralisierung (München: oekom verlag, insg. 1.396 Seiten); vgl. die damalige Rezension der AG Freiwirtschaft auf dieser Webseite (online).